辛亥革命和清朝的终结

The Xinhai Revolution and the End of the Qing Dynasty

1911年是大清宣统三年。以中国古代六十年一循环的干支历法,这一年为辛亥年。这年发生的系列军事政变又称辛亥革命。它终结了中国三千多年的帝制王权,催生了中华民国,一个选举制共和国。此为中国现代史之开端。

The year 1911 marked the third year of the reign of the Xuantong

Emperor of the Qing Dynasty. According to the traditional Chinese

sexagenary calendar, it was the year of the Xinhai (Metal Pig). The

series of military uprisings in this year are collectively known as

the Xinhai Revolution. It brought an end to over three thousand

years of imperial rule in China, giving birth to the Republic of

China, a republic based on elections. This marked the beginning of

modern Chinese history.

革命通常意味着暴力,但中华民国的这个开局却相当梦幻。纵观人类历史,改朝换代通常都杀得鱼死网破、血流成河。但中国这次从君主制转向共和制,此三千年未有之大变局,全国没有出现大的动乱,国土基本保持完整,国家权力以皇帝逊位的方式实现和平交接,此等情形极少见诸历史,堪称奇迹。

以下回顾辛亥革命的前因后果。

Revolutions often imply violence, but the dawn of the Republic of

China was largely peaceful, almost dreamlike. Throughout human

history, regime changes have typically been accompanied by brutal

conflict and rivers of blood. Yet this transition in China from

monarchy to republicanism, a monumental transformation in three

thousand years of its history, unfolded without major nationwide

turmoil. Its territorial integrity remained largely intact, and the

transfer of state power was achieved through the emperor’s peaceful

abdication. Such a scenario is virtually unheard of in history and

can rightfully be regarded as a miracle.

The following is a review of the Xinhai Revolution.

1898年9月,慈禧太后发动宫廷政变,软禁光绪皇帝,终结了戊戌变法。随后她支持义和团暴力排外,令清军攻击外国使馆,导致1900年八国联军进占北京,东南六省拒绝听命于朝廷,随后签订的辛丑条约使中国遭致四亿五千万两白银的巨额赔款。此内外交困之际、分崩离析之时,慈禧太后痛下决心进行改革,练新军、废科举、立宪法、设议会,放松言论管控,扶持工商业发展。

这次改革又称清末新政(1901-1911)。此次改革是政治、经济和军事多方面同步推进,力度比戊戌变法还大。慈禧太后在晚年自己打脸,勇气可嘉。以政治体制改革方面来说,其力度堪称空前绝后。

在大清国变革图强之际,民间的暴力革命派也在加紧活动。1905年7月,在日本友人的协助下,华兴会、兴中会和青年会等革命组织联合哥老会和大刀会等传统帮会在日本东京成立了同盟会。同盟会是革命派第一个全国性组织,它以孙中山为总理,黄兴、宋教仁和张继等人为骨干,以“驱逐鞑虏、恢复中华、建立民国、平均地权”为纲领,旨在推翻大清王朝,并以中华民国为未来的国号。

1905年9月,日俄战争结束,君主立宪的日本完胜传统帝制之俄国。这是世界历史上黄皮肤的东方国家第一次战胜白皮肤的西方大国。大清国朝野深受刺激,正式启动了君主立宪改革。慈禧太后当月即派载泽、端方和徐世昌等五大臣前往日本和欧美考查政治。未几,仿效日本和德国实行君主立宪成为朝廷上下之共识。

君主立宪撼动国体,在搬动一张桌子都可能要流血的旧中国实属不易。日本的倭奴国在东汉时期就曾向中国称臣进贡,提倡向这种千年蛮夷学习,要是放在几十年前的鸦片战争时期,那都是不可想象的事。

1908年11月,在大清国掌权四十七年的慈禧太后病逝。当时革命派四处发难,英德俄日等强国在中国四处扩大租界,划分势力范围。此大清国风雨飘摇之际,慈禧太后却把个人恩怨置于国家利益之上,临死前她毒杀了素有威望的光绪皇帝,让一个三岁小孩溥仪继承皇位。此举实为大祸之开端。若光绪帝复出,立宪派得势,大清国当不至如此迅速作古。

亲人互相仇杀在皇家并不为奇。权力就是毒药。古罗马皇帝有近一半是被毒杀的。中国历史上为争权夺利,父子互杀、兄弟互戗的皇家案例亦数不胜数,如汉武帝、唐太宗和武则天等。

大清国的最后三年,从1909到1911,大权被摄政王载沣及隆裕太后(光绪帝皇后)所掌握。载沣系宣统帝溥仪之父,上台时年仅二十五岁。他蛮横专权,把大权都收到满洲皇族手里。袁世凯时任直隶总督兼北洋大臣,掌管北洋精锐部队,是当时最大的汉族实权派。1909年1月,载沣强令剥夺袁世凯的职位,命其回家养病。随后陆海军和各部均安插满人担任要职,汉族官员多被排挤。

1911年4月27日,同盟会的赵声、黄兴和胡汉民等在广州发动武装起义,一度攻占两广总督府,但很快被清军镇压,百余人战死,史称广州黄花岗起义。此役虽败,但在国内外影响甚大。

5月8日,隆裕太后懿旨废除军机处,大清国正式实行内阁制,君主立宪又走出了关键一步。但此内阁由庆亲王奕劻担任总理,违背皇族不入阁的世界政治惯例,并且十三名成员有九人为满蒙贵族,其中七人为皇族。此内阁被讥讽为皇族内阁,名为改革,实为揽权。汉族官员和立宪派对此尤为失望。

这种强行揽权的行为实乃大清国自己作死。两次鸦片战争惨败,以及太平天国运动横扫半个中国,说明满洲皇族已腐败堕落,无人可用。大清国之所以能苟延残喘,并在同治年间显露中兴之势,主要依靠汉族官员的努力,包括1860年代曾国藩平定太平天国,1870年代左宗棠平定陕甘回乱,其后是刘坤一和李鸿章等大力推进洋务运动。1900年后则是张之洞和袁世凯等人接力维持局面。罢免袁世凯,架空张之洞,组建皇族内阁,得罪了整个汉族官员集团,很多立宪派官员开始同情或暗中支持革命党。

紧接着大清国又发生了一起更加作死的事,铁路国有化。大清国的铁路原来主要由民间筹办,或官督商办。1911年5月,大清国政府突然下令将各省铁路筑路权收归国有,但又拒绝退还集资款,只配发一些国有铁路股份作为补偿。此举得罪了各级官员和商人,以及参与集资的民众,导致多起抗议游行事件。革命党人趁机煽风点火,各地抗议逐渐升级,史称保路运动。

1911年9月7月,四川总督赵尔丰下令向游行示威的队伍开枪,三十余人毙命,史称成都血案。此举激发了各地更激烈的反抗。革命党人秦载赓、王天杰、龙鸣剑等联合当地帮会(哥老会),率先在四川仁寿县和荣县发动武装起义。9月25日,荣县宣布独立。这是辛亥年第一个宣布独立的地方政权。

眼见四川局势失控,朝廷急令部分湖北新军(新建陆军)入川平乱。鉴于保路运动迅速发展,新军调动频繁,武昌的革命党人决定趁机起事。

武昌起义的组织者是湖北本地的革命组织共进会和文学社(原名振武学社),其骨干多有留学日本或本地帮会背景。文学社的首领是蒋翊武和刘复基,共进会的首领是刘公、孙武和焦达峰。从1909年开始,他们各自在湖北和湖南发展组织,尤其重视在新军中发展会员。到1911年初,已有数百名士兵和下级军官入会。

这里顺带说明,共进会和文学社虽然都是革命派,但并不隶属于同盟会。同盟会是一个松散的组织,各省革命党人基本是各自为战。湖北共进会和文学社是计划自订,经费自筹,起义之前也没有通知同盟会总部。武昌起义当天,黄兴寓居于香港,孙中山则在美国巡回演讲,他是两天后才从报纸上得知起义的消息。

1911年9月24日,文学社与共进会召开联合会议,决定10月6日发动武昌新军起义,夺取湖北总督府,并约定湖南共进会首领焦达峰,长沙同日发动起义。会议通过了临时政府人员名单,共进会首领刘公为总理,文学社首领蒋翊武为总司令,孙武为参谋长。后焦达峰称湖南方面准备未足,起义推迟至10月16日。

10月9日,孙武等人在汉口俄租界自制炸弹,不慎引发爆炸。巡捕闻声而至,当场逮捕六人,并收缴了武昌起义的旗帜、印章和花名册。刘公逃入法租界,蒋翊武翻墙逃出城外。湖广总督瑞澂下令全城搜捕革命党,当天即抓捕数十人。

10月10日晨,起义骨干彭楚藩、杨洪胜和刘复基三人被斩首,人头被挂在武昌城楼示众。瑞澂下令严禁新军士兵出营,并收缴了部分士兵的武器,集中至军械库。10日当天,军警继续搜捕,兵营里人人自危。

起义最多一死,被抓捕也是死,一些计划起义的士兵于是准备放手一搏。10日晚七时半,第八镇工程营哨长(排长)陶启圣前来查夜,发现班长金兆龙、士兵程正瀛(均为共进会员)荷枪而卧,上前就给了金兆龙一耳光,厉声质问,“尔谋反耶?”两人随即扭打起来。金兆龙大喊:还不动手,更待何时!程正瀛举枪就射,陶启圣应声倒地。这就是武昌起义第一枪。紧接着又有三名军官闻声而至,程正瀛连发数枪,又击毙两人。

夜半枪响,军营大乱。第八营的熊秉坤趁机鸣笛,率领数十名士兵冲出兵营奔向楚望台军械库。第二十九标的蔡济民和第三十标的吴醒汉亦率兵紧随其后。武昌的革命派士兵迅疾响应,当晚在楚望台集合的有近千人,但群龙无首,情形混乱,因为起义的领导或死或逃,一个都不在。熊秉坤只是一个班长,蔡济民和吴醒汉只是排长。情急之时,第八营左队队官(连长)吴兆麟被推举为临时总指挥。

起义军夺取了楚望台军械库,随即攻打总督府。湖广总督瑞澂基本未作抵抗即从后门逃走,躲到了长江的楚豫号兵舰上。在不远处的陆军第八镇司令部,统制(师长)张彪欲率部反击,见瑞澂跑路,张彪也随后撤离。至11日晨,起义军控制了武昌全城。

武昌起义就这么成功了。这个成功有相当的偶然性,当晚的场景就像一场乱哄哄无组织的士兵暴动。在准备阶段,因意外事故,其领导或死或逃,眼看大事无望,但此时湖广总督采取高压手段,逼得部分士兵铤而走险。

因为武器被收缴,所以起义士兵都不约而同地奔向楚望台军械库,人员得以迅速集中,同时获得了大量枪支弹药。在攻打总督府时,他们又遇上了跑路总督瑞澂。当晚参加起义的士兵约两千人,只占武汉新军总数的四分之一。换句话说,大部分新军其实并没有起义,如果瑞澂和张彪拼死抵抗,胜负恐难预料。

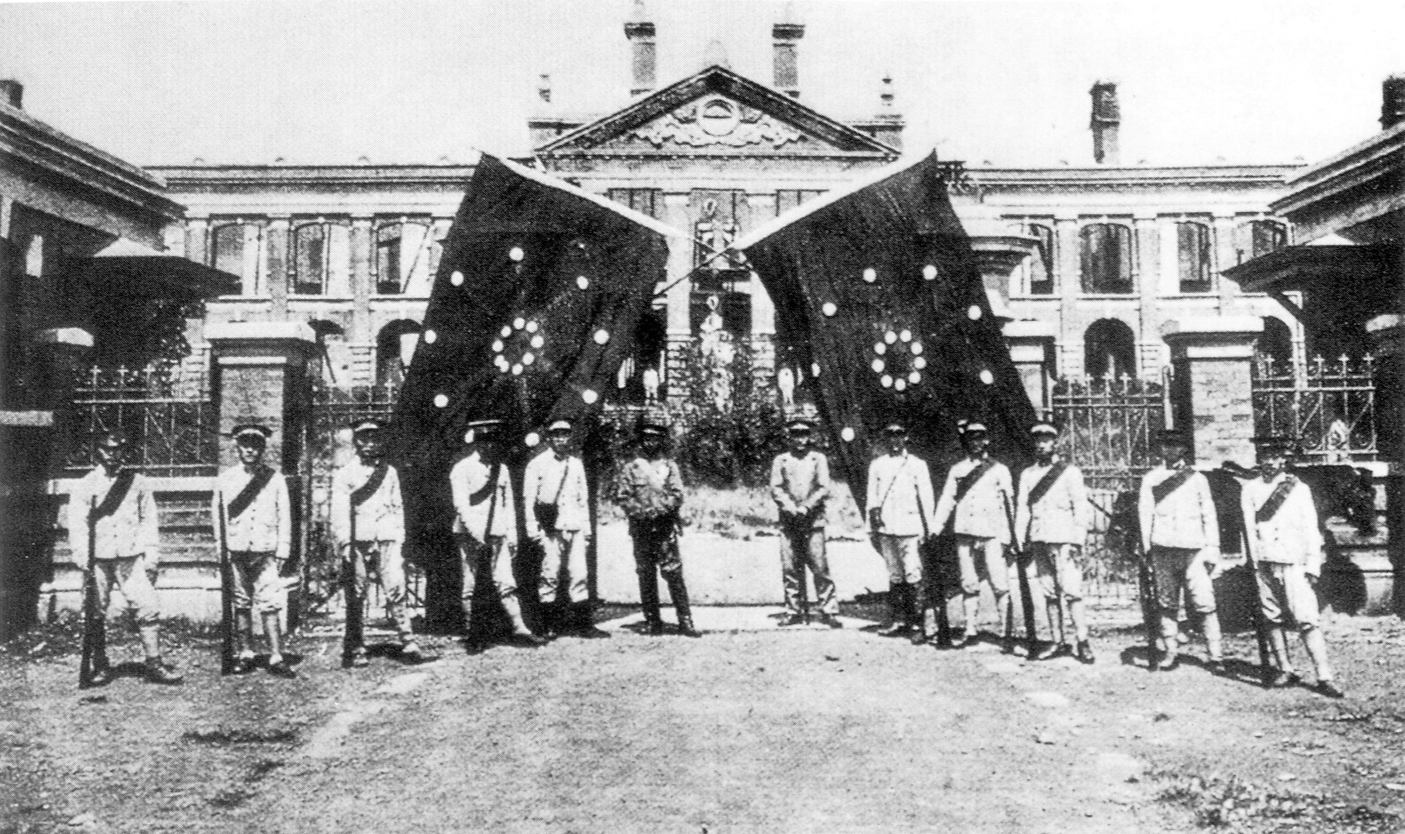

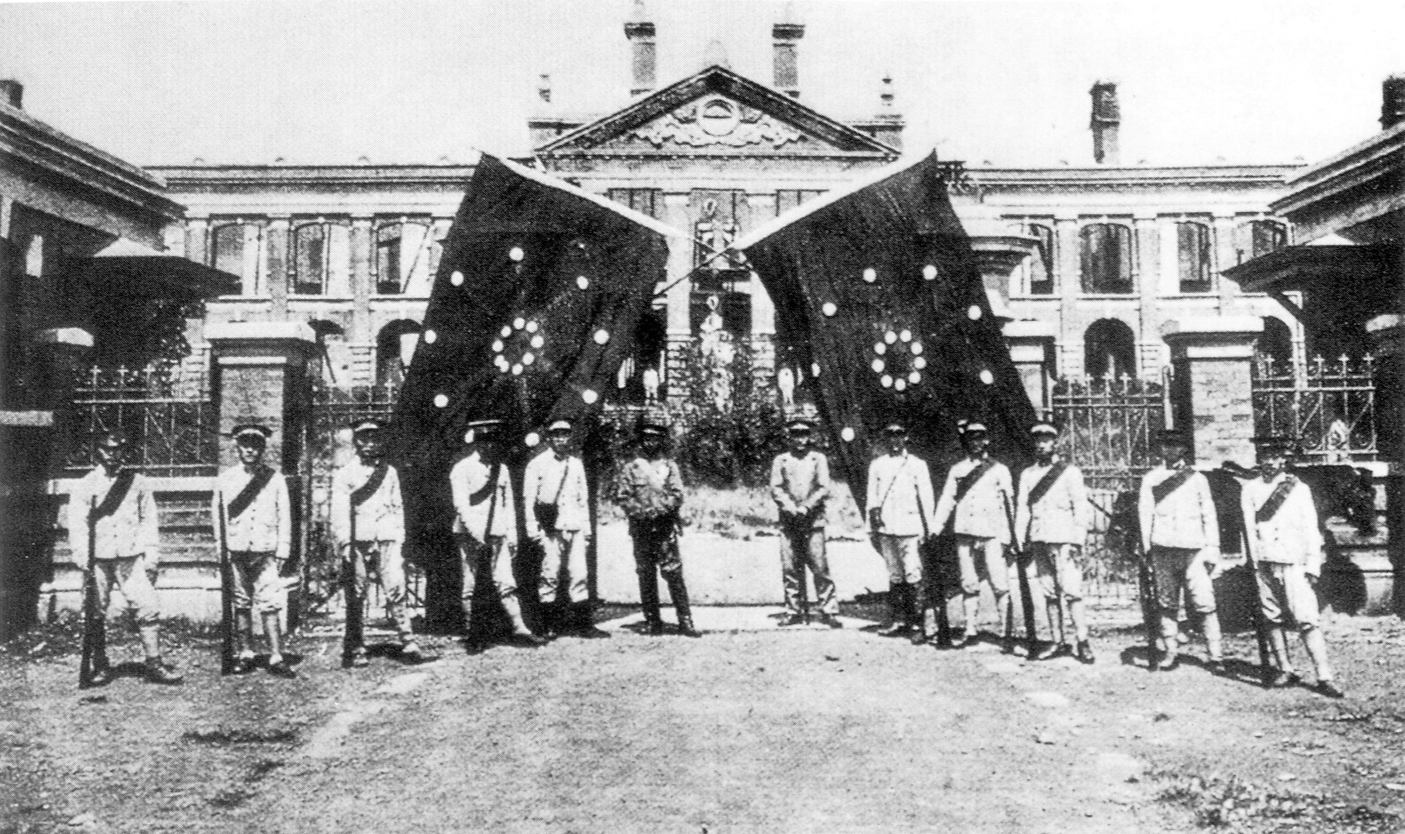

11日下午,鄂军都督府(湖北军政府)在武昌成立。这个临时政府的成立,湖北谘议局局长汤化龙起到了关键作用。当天的会议地址就在谘议局大楼。汤化龙任临时政府民政总长,他并极力推举第二十一混成协协统(旅长)黎元洪为湖北都督。武昌起义的实际发动者吴兆麟和熊秉坤等都是下级军官,自觉难以服众,遂同意汤化龙的提议。鄂军都督府宣布废除大清宣统年号,改号中华民国,并通电全国,敦请各省响应起义。

位于湖北咨议局大楼的鄂军都督府,门口为武昌起义的铁血十八星旗

黎元洪是武昌新军第二号人物。他对士兵友善,名声在外,但他吃的是大清国的饭,属立宪派,反对革命。起义当晚,他先是准备弹压,后来躲进了手下参谋长的家里,第二天被强行请出担任湖北都督。起初他消极怠工,一言不发,外号人称黎菩萨。但起义文告和通电都署名黎元洪,两天后他只得参加造反,从此一发不可收拾。

汤化龙也同样是体制内大员。他是举人出身,留学日本,乃大清国立宪派首领之一,1910年当选各省咨议局联合会议长。武昌起义前他刚从北京回来,请求速开国会,加快立宪进程,但遭摄政王训斥,憋了一肚子火,所以他在武昌起义的第二天不请自来,主动参加造反。

武昌起义两天后,摄政王载沣即派陆军大臣荫昌调军前往镇压,并令萨镇冰率海军舰队到武汉江面支援。清军的主力北洋陆军原为袁世凯所练,其主将冯国璋和段祺瑞依然暗中听命于袁世凯。摄政王载沣万般无奈,于10月14日重新启用袁世凯,任命他为湖广总督。但袁不为所动,称病不出。

10月22日,长沙新军在焦达峰和陈作新的领导下发动起义,宣布湖南独立。湖南新军随后分三批前往支援武昌,史称湖南援鄂军。湖南是第一个响应武昌起义的省。两天后,陕西和江西也宣布独立。

眼见形势危急,清政府于10月27日任命袁世凯为钦差大臣,统领水陆各军。袁世凯这才同意出山。

10月28日,同盟会首领人物黄兴和宋教仁赶到武昌。黄兴被黎元洪任命为战时总司令,统领各路起义军(以下称民军)。

10月28日晚,山西新军在姚以价和阎锡山的率领下发动起义,当晚占领太原全城。山西巡抚陆钟琦和儿子陆光熙以及全家十多口人被起义士兵乱枪打死。山西宣布独立。

10月29日,驻直隶滦州的清军第二十镇统制(师长)张绍曾扣押了发往武汉的军火,并联合伍祥祯、蓝天蔚和卢永祥等高级军官发出通电,提出

“十二条政纲”

(见本章附录二)。此电类似最后通牒,它敦请朝廷在年内召开国会,并由国会掌握实权,实行真正的君主立宪,否则兵戎相见。此事史称滦州兵谏。这是大清国激进立宪派军官在北方发动的军事政变。

顺带说明,并不是只有革命派才发动武装起义,立宪派也同样发动武装政变。早在1900年,流亡日本的康有为和梁启超就派唐才常和吴禄贞回国组织自立军,意在推翻慈禧太后,建立以光绪帝为首的君主立宪政体。唐才常兵败被杀,吴禄贞逃亡日本,后来再次回国,参与策划了滦州兵谏(时任新军第六镇统制)。滦州离北京只有两百多公里,并有火车直通。是时京城一片慌乱。

10月30日,摄政王载沣以宣统帝名义下罪己诏,自责“施治寡术,用人无方”,承诺两年之内实行宪政。同天下诏开放党禁,赦免所有的政治犯。因谋刺载沣被判终生监禁的汪精卫、黄复生和罗世勋等人被释放。

10月30日晚,蔡锷、罗佩金和唐继尧等新军中的同盟会员在云南昆明发动起义。蔡锷时任清军第十九镇第三十七协协统(旅长)。忠于朝廷的清军顽强抵抗,双方激战整夜。云贵总督李经羲原本同情革命,他在第二天最后下令停止抵抗,被蔡锷礼送出境。清军在云南的最高指挥官、第十九镇统制(师长)钟麟同拒绝投降,举枪自尽,其首级被挂于城楼示众。云南宣布独立。

危急之下,大清国再次求助于袁世凯。11月1日,摄政王载沣下令解散皇族内阁,袁世凯受命组建新内阁。是日冯国璋指挥北洋军火攻汉口。汉口城区一半被烧成废墟。民军退守汉阳。

在滦州兵谏威逼之下,11月3日,大清国颁布《宪法重要信条》,全文十九条,史称十九信条(见本章附录文件三)。它规定皇权以宪法为限,重大决策权都归国会,包括调动军队。按此十九条,皇帝已是虚君。这是真正的君主立宪。

大清帝国在风雨飘摇之中决定放弃皇权,只求保住名义上的朝廷。只可惜为时已晚。如果在一年之前颁布这十九信条,不搞皇族内阁,大清国还可能有救。此时已有六省宣布独立,大批汉族官员和立宪派蠢蠢欲动,随时可能倒向革命党。

11月3日,同盟会上海分会联合本地商团和青帮,在陈其美率领下发动武装起义,次日一举攻克江南制造总局。上海宣布独立。

11月5日,在革命党人的胁迫之下,原江苏巡抚程德全宣布江苏独立,被推举为都督,成为第一个投向革命党的大清国封疆大吏。江苏独立的过程相当和平,一枪未放,只是巡抚衙门换了个招牌。因为过于和平,欠缺革命意义,衙门的卫兵最后用竹竿捅了几片瓦下来,砸碎以示革命。

两天之后,11月7日, 广西和安徽两省也发生类似的和平政变,各自宣布独立。原广西巡抚沈秉堃改称广西都督,原安徽巡抚朱家宝改称安徽都督。

海军方面,大清国海军司令萨镇冰率三艘巡洋舰和四艘炮舰于十月中抵达武汉江面,轰击民军阵地,协助北洋军作战。湖北都督黎元洪乃海军出身,原是萨镇冰的学生,他致函萨镇冰,劝其支持革命。湖北民政总长汤化龙的弟弟汤芗铭是萨镇冰的副官,汤芗铭也力劝萨镇冰反正。

11月9日,这支舰队以补给不足之名脱离战场,下驶至江西九江。时九江也已被民军占领。萨镇冰左右为难,他既不想继续为大清国作战,也不想造反。

11月11日,萨镇冰称病离开军舰,乘一艘英国商船去上海,舰队指挥权由海筹号巡洋舰舰长黄钟瑛代理。黄钟瑛当即下令所有军舰降下黄龙旗,升白旗脱离大清国政府。部分军舰驶回武汉,加入民军作战。

虽然大清国形势危急,但袁世凯麾下的北洋军训练有素,是当时中国最强军队。六万北洋军强攻武汉。武昌民军原不到一万,后虽号称四万,但大都是临时招募的新兵,既无经验也无斗志。所以虽有黄兴坐镇,还有部分海军相助,但激战月余依然不敌。11月27日,北洋军占领汉阳,民军退守武昌。

汉阳失守当天,黎元洪在武昌召开军事检讨会。黄兴建议放弃武昌,驰援南京(一说建议者为日本参谋萱野长知)。此建议遭多人反对。共进会首领之一的张振武大喝曰,“武昌乃首义之地,我辈当与城俱亡,倘再有言退者,即杀之。”第二天,黄兴和汤化龙等乘船去往上海。黎元洪虽然没有跑路,但他把司令部撤往武昌郊外的葛店,前线总指挥暂由蒋翊武和吴兆麟代理。

眼看武昌岌岌可危,北洋军却停止了攻击。12月1日,在英国总领事葛福(Herbert Goffe)的调停下,北洋军和民军达成了《武汉地区停战协定》。这是一个重要节点,标志着武汉战事基本结束,辛亥革命进入谈判阶段。

民军力战五十天,力保武昌不失。此为辛亥革命成功之关键。此战又称阳夏之战,是辛亥年持续时间最久、战况最惨的一战。双方伤亡过万,另有平民死伤难以计数。停战后武汉郊外有集体大葬坑数十处,安葬尸首数千具,有姓名者不足百人。

武汉之外,辛亥年的第二场大战是南京之战。在江苏都督程德全主持之下,11月20日,已独立的江苏、浙江和上海等地的民军组成江浙联军,兵力近三万人,由原新军第九镇统制徐绍桢任总司令,发起了攻克南京之役。

此战异常激烈,江浙联军和守城清军在幕府山、雨花台和紫金山等地反复争夺近十天。清军以机枪和野战炮居高临下,占有火力优势。江浙联军最后以敢死队突击,于12月1日凌晨攻占了紫金山天堡城。敢死队队长、联军司令部参谋叶仰高等多名军官战死。12月2日,镇江林述庆部首先突入城内。联军随后攻占南京。提督张勋率千余清军突围而走。是役双方伤亡数千,江浙联军惨胜。

南京之战四省市民军齐聚,显示了强大的联合作战能力。此为辛亥革命最后一战,从此直至清帝退位,国内大部保持和平。

南京是六朝古都,江南最大城市之一。民军攻克南京,对大清国和袁世凯是一个沉重打击,它使得北洋军强攻武汉变得意义不大。至此东南独立的五省连成一片,南北对峙大局已定。辛亥革命的中心开始从武昌移至上海和南京。

北洋军在11月27日攻克汉阳之后按兵不动。有人说袁世凯是故意留着武昌不打,以便讨价还价。这个说法有一定道理,但也不完全如此。汉阳失守之时大清国已有九省宣布独立。至江浙联军攻克南京,中原十八省已有十二省独立。应该说大清国大势已去。此时海军也已反正,舰炮控制了武昌江面,北洋军渡江遇阻。

即便强行攻下武昌,接下来要怎么办,让北洋军一个一个省去和民军拼命?这显然将两败俱伤。滇军、粤军和江浙联军,个个都是硬骨头。北洋军是袁世凯的老本,他肯定不会这么做。随着战争延续,北洋军和民军都尽显疲态,双方都打不动了。为了给北洋军筹饷,隆裕太后动用了自己的私房钱,甚至变卖了沈阳大内的古董和瓷器。

其实和历史上很多战争相似,北洋军和民军是边打边谈。在英国领事以及日本商人的协助下,双方开战不久就有信函往来。武昌起义一个月之后,11月10日,在上海、云南、湖南和江西等十省宣布独立的情况下,袁世凯的私人代表刘承恩和蔡廷干渡江来到武昌,面见黎元洪。这是双方首次直接接触。黎元洪带给袁世凯一封亲笔信,劝其反正,支持革命,“将见四百兆之人,皆皈心于公,将来民国总选举时,第一任之中华共和大总统,公固不难从容猎取也。”袁世凯严词相拒,但双方保持私下接触。

11月30日,已独立各省的代表在汉口英租界举行首次会议。12月2日,会议通过了《中华民国临时政府组织大纲》,并决定“虚临时总统之席以待袁君反正来归”。

12月6日,大清国摄政王载沣辞职。12月7日,隆裕太后谕袁世凯为全权大臣,南下与民军谈判。

载沣三年前强夺了袁世凯的兵权,还一度想夺其性命。袁世凯对此当然恨得牙痒痒。现在载沣下台,此仇已报。袁世凯权倾一时,对他来说,当大清国内阁总理或民国大总统,只要手握实权都行。但作为几十年的大清老臣,他不愿背负欺君叛国之名,欺负孤儿寡母(年幼的皇帝和寡居的太后)。这一点袁世凯和东汉末年的曹操颇为相似,本可为帝,但蓄势不发。所以不难理解,在南北议和开始之前,袁世凯在上海《时报》发文,为保留君主造势。原文节录:

“中国进步党中有两种人,一种主民主共和,一种主君主立宪。。。清政府现在虽无收服人心之策,而已颁行宪法信条十九条,大权将在人民之手。。。余之主意在留存本朝皇帝,即为君主立宪政体,从前满、汉歧视之处,自当一扫而空之。尤有重大之问题,则在保存中国,此不能不仰仗于各党爱国者牺牲其政策,扶助我之目的,以免中国之分裂,及以后种种之恶果。”

袁世凯语气诚恳,说的也有道理。当时大清王朝已有二百七十多年,中国的世袭帝制已有三千多年,除了少数铁杆革命党,大多数国人不知共和为何物,并没有废除皇帝的欲望。即便在溥仪退位之后,汉人精英依然有不少坚持不剪辫子的清朝死忠粉,如王国维、辜鸿铭和张勋等等。这是后话。

革命派坚持赶皇帝下台,但朝廷现已颁布十九信条,皇帝已成虚君,大权将归国会,所以君主立宪并无不妥,因为革命的最终目的也是让权力归人民。广义上来说,共和制也可称之为民主立宪制,它和君主立宪无本质区分,都是要以宪法为纲,还政于民,唯一的区别在于是否保留名义上的皇帝。这两种制度并无优劣之分,我们并不能说美国或英国的制度哪一个更好。

12月18日,南北和谈在上海正式开始。袁世凯派出的北方首席谈判代表是唐绍仪,黎元洪则派伍廷芳为南方首席代表。出席谈判的还有英、美、日等六国驻沪领事及外商代表李德立。

谈判伊始,北方竭力主张保留皇帝,而南方誓死要把皇帝拉下马。驱除鞑虏、恢复中华是同盟会的首要纲领。造反是个杀头的事,纵观古今中外,造反造一半,迟早死得快。革命党人当然明白这个道理,所以决不让步。到12月下旬,南北和谈陷入僵局。这时孙中山抵达上海,他的到来改变了时局。

孙中山,本名孙文,1866年生于广州香山,后学西医谋生。1894年中,孙中山上书李鸿章,洋洋数千言,献改良中国之策。但李鸿章并没有接见他。孙愤而投身暴力革命,主张推翻大清政权,名声渐起。1896年,孙中山在英国伦敦被大清国使馆人员绑架,正待秘密装船押回中国之际,幸得好友康德黎(James

Cantlie)搭救脱身。孙随后著写《伦敦蒙难记》一书,名声大噪,成为国际知名的大清国反贼头面人物。

武昌起义之时,1911年10月初,孙中山还在美国丹佛演讲募捐。在意识到武昌起义的重大意义之后,他于11月初取道纽约到达英国伦敦,准备回国。

早在11月15日,在江苏都督程德全的联络下,上海、江苏和福建三地未经武昌方面同意就成立了“各省都督代表联合会”。这是组织临时政府的第一步,也是革命党的江浙派和武昌派争夺领导权的开端。此后黎元洪和黄兴两派一直明争暗斗,互不买账。现在孙中山来了,大家于是同意他的意见,立即组织临时政府。

1911年12月31日,已独立的十七省代表投票选举临时大总统,每省一票,候选人为孙中山、黎元洪和黄兴三人。孙中山以十六票当选。

1912年1月1日晚,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统。中华民国宣告成立。

此时大清国皇帝尚未退位,中国又出现了南北对立的两个政府。其时南北和谈还在进行,南方没有通知北方就单独组织临时政府,既不合法理,也违背了诺言。

袁世凯闻讯大发雷霆,一度要终止议和,重开战端。在各方劝导之下,和谈继续进行。袁世凯依然坚持保留皇帝,但暗中开始商谈清帝退位之条件。革命派也做出妥协,同意优待清朝皇室,皇帝可暂居紫禁城,并予岁币四百万两。

1月16日,革命党人张先培、黄芝萌和杨禹昌等在北京刺杀袁世凯,袁本人幸免于难,但其卫队多人被炸死。袁从此不再上朝,加紧谋划清帝退位。

大清国皇室和部分贵族此时进行了挽救朝廷的最后努力。良弼、溥伟和铁良等人发起“君主立宪维持会”(宗社党),反对皇帝退位。1月19日,宗社党发表宣言,主张罢黜袁世凯,组织忠于朝廷的军队与民军决战。1月26日,良弼被革命党人彭家珍刺杀。

1月26日晚,在袁世凯的授意下,北洋第一军军长段祺瑞联合五十位高级军官发出通电,斥责宗社党人,要求朝廷“明降谕旨,宣示中外,立定共和政体”。

2月4日,段祺瑞再发通电,称若再不赞同共和,将“率全军将士入京,与王公剖陈利害”。面对此等武力恐吓,朝廷无人再言坚持。

1912年2月12日,奉隆裕太后懿旨,大清宣统皇帝逊位。(清帝退位诏书全文见本章附件六)。中国最后一个王朝至此结束。清朝始于1636年皇太极称帝,终于1912年宣统帝逊位,计二百七十六年。

2月13日,清帝退位的第二天,原大清国内阁总理袁世凯通电全国,表示赞成共和,曰“共和为最良国体,世界之所公认。今由帝政一跃而跻及之,实诸公累年之心血,亦民国无疆之幸福。”同日,孙中山向南京临时参议院提请辞去临时大总统一职。

2月15日,参议院选举袁世凯为中华民国临时大总统。辛亥革命至此结束。中国进入了共和时代。

现在我们回头探讨一个问题,即袁世凯是否抢夺了辛亥革命的胜利果实,从孙中山手里抢走了临时大总统之职。这个说法并不正确。政治讲的是实力,谁有实力谁当政。帝王从来不会自己主动让位。逼清帝退位,最坚决的是革命党,功劳最大的是袁世凯。

袁世凯,又名袁项城,1859年生于河南项城县一个地方官家庭。他两次科举不中,遂投笔从戎,后派驻朝鲜汉城。1884年12月,朝鲜突发甲申政变,亲日派挟持国王李熙,宣布朝鲜独立,废除向中国进贡,试图建立亲日政权。袁世凯率汉城清军在劣势之下奋起反击,击败政变军人与日本人的联合军,重新确立了大清国在朝鲜的宗主地位。

袁世凯在朝鲜的出色表现得到了朝廷的赏识。回国后他于1895年受命在天津小站主持练兵。他废弃八旗和绿营,采用德式装备,创建了中国第一支现代化步兵。此为北洋军之前身。他先后任山东巡抚和直隶总督,平息义和团暴乱、兴办新式学校、奖励工商、试行地方直选和司法独立,颇得各界好评。1907年起袁更兼任外务部尚书。袁世凯是继李鸿章之后各界公认的中国洋务派头号人物,在军事、行政和外交上都独当一面。

南北和谈之时,袁世凯是大清国内阁总理,手握中国最强军队(北洋六镇),皇宫禁卫军首领冯国璋亦是其亲信。袁世凯集大权于一身,皇帝只是个傀儡。如果他坚持保留皇帝,革命党一时也没办法;但只要他改倡共和,则皇帝必然退位。

有八国联军和辛丑条约在先,外国势力也是左右当时中国政局的重要因素之一。辛亥革命伊始,各国先是作壁上观,随着独立的省份渐增,英美日等大国也开始站队,倾向共和。武汉停战和南北议和,英国公使朱尔典(John

Jordan)及日本领事都有贡献。而袁世凯是朱尔典等人首肯的大总统人选。

孙中山是一个职业革命家。他因被政府通缉,1895年之后长期生活在海外,没有钱,没有枪,也没有执政经验。孙中山到达上海时曾对记者说,除了革命精神,他什么也没带来。这不是谦虚,是实际情况。

清帝能否退位,主要看袁世凯的态度,各方对此都心知肚明。武昌起义之后不久,革命派就多次声明,只要袁世凯赞同共和,即推举他为未来的大总统。孙中山、黎元洪和黄兴对此都曾明确表态。早在1911年10月27日,湖北都督黎元洪就以“全鄂士民”的名义致函袁世凯,劝袁“率部下健儿,回旗北向,犁扫虏廷”,称“汉族之华盛顿,惟阁下之是望”。11月9日,黄兴亦致电袁世凯,称只要袁赞同共和,即举袁为大总统,“南北各省当亦无有不拱手听命者”。

11月15日,江苏都督程德全主持成立了各省都督代表联合会,并致电在伦敦的孙中山,询问大总统人选。孙中山第二天即回电程德全,表示愿举黎元洪或袁世凯为大总统,其电原文:“今闻已有上海会议之组织,欣悉总统自当选定黎君。闻黎有推袁之说,合亦善宜。”

十一月的孙中山很谦虚,并无谋位大总统之意。当时南京还在清政府手里,北洋军正强攻武汉,局势对民军相当不利,谈临时政府为时尚早。孙中山人还在英国伦敦,坐轮船回国最快也需一个月,急也没用。

但辛亥革命的形势迅速变化。12月25日孙中山抵达上海之时,武汉已停战,南京已在民军之手,全国大部分省区都已宣布独立。孙中山的态度快速转变,主张立即成立临时政府,并由他担任临时大总统。

我们现在并不清楚孙中山态度突然转变的原因。袁世凯当时坚持保留皇帝,实行君主立宪,以至南北议和陷入僵局。就公开的资料来看,孙中山此举是为了逼袁世凯赞同共和,并不是要抢占大总统的职位或开国元勋的称号。

在就任临时大总统当天,1912年1月1日,孙中山就致电袁世凯,表示绝无抢位之意,其电原文:“公方以旋转乾坤自任,即知亿兆属望,而目前之地位尚不能不引嫌自避;故文虽暂时承乏,而虚位以待之心,终可大白于将来。望早定大计,以慰四万万人之渴望。”

虽然孙中山一再声明虚位以待,但他就任之后也在多方努力,意在做实南京临时政府。他指示外交部三次致电各国公使,寻求外交承认,但都石沉大海。列强其时已经串通,拒绝承认南京临时政府。在一月初南北议和面临破裂之时,孙中山一度考虑效法朱元璋,北伐北京,打垮袁世凯和清政府。打仗需要钱,但外国银行均不愿借钱给南京。孙中山无奈,指示财政部发行中华民国首次国债,发行额一亿元,但实际认购只有五百万元,为发行额的百分之五。没有钱,不要说北伐,南京临时政府连运转都难。

资本界和工商界最需要的是稳定的政局。袁世凯是一个实权派加实干派,既有军事实力又有执政口碑,是稳定政局的上佳人选。所以,即便是在上海和江浙等已经宣布独立的地区,以张謇和赵凤昌等为代表的工商界和地方实力派中意的大总统人选也是袁世凯。

在大清国皇室这边,其态度更加明显,清帝退位诏书明文指定了袁世凯为临时政府组织人。

孙中山万般无奈,再加上革命派有言在先,所以在袁世凯通电赞同共和的当天,1912年2月13日,他即向参议院提请辞去临时大总统一职,让位给袁世凯。补充一下,当时的参议院是临时参议院,大总统是临时大总统,孙中山辞的这个职,准确说应该是临时的临时大总统。袁世凯所当选的,应该是正式临时大总统。

综上所述,应该说,除了少数铁杆革命党之外,袁世凯当选大总统是人心所向、众望所归,并不是抢。如果一定要说抢,那应该是孙中山抢了袁世凯的。

袁世凯剪了辫子,当了临时大总统,理论上来说也算革命派了,但他最后赞同共和是相当不情愿的。他骨子里是个铁杆立宪派,更准确地说是保皇派。但是在全国大部分省市都宣布独立,清王朝大势已去之时,正像他儿子袁克文所回忆的,袁世凯陷入了不知所措的莫大困惑之中,“目前扮演一个忠君的角色去挽救满清王朝似乎完全不可能,尽管那是他本意所在”。

一直到1912年1月底,南北和谈基本达成协议、皇帝即将退位之时,袁世凯还不死心,不放弃君主立宪的可能性。他最后建议“留君主之虚位,由共和国人民公举正副总统二人,主持全国一切政事,君主概不干涉过问”。孙中山对此严词拒绝。袁世凯万般无奈,最后只得赞同共和,也成了革命党,活成了他自己最不喜欢的样子。

与袁世凯抢夺大总统职位类似的说法还有:革命党人冒死发动起义,但新生共和国的领导权却被立宪派夺走了。袁世凯原是铁杆保皇党,中华民国确实可以说是原立宪派掌权,但皇帝被拉下马之后,全国人民都已变成革命党,再以原来的政治观点或者以参加革命的时间来排座次是不好的。参加革命的时间并不重要,老革命成叛徒的案例比比皆是。如果追本溯源,孙中山在1895年之前也是立宪派,他求见李鸿章未果才转变为革命派。

原立宪派人士对辛亥革命的成功起到了重大作用。如果纯靠革命派,武昌起义很可能会像广州黄花岗起义一样快速失败。武昌起义之所以成功,汤化龙和黎元洪这些原立宪派大佬发挥了不可替代的作用。在全国来看也是如此,江苏都督程德全、湖南都督谭延闿、浙江都督汤寿潜以及实业派领袖张謇都是原立宪派著名人物。在辛亥革命中,主要依靠革命派发动起义并掌握了地方实权的,仅有云南、广东、上海和江西四地,其他各省市都是革命派和地方势力联合掌权,包括旧官员、立宪派、帮会和商团等。

前文提到过,辛亥革命的成功,外国势力也有贡献。英美德等国间接促成了武汉停战和南北议和。日本民间的作用尤其不可忽视。革命党大佬蔡锷、陈其美、蒋介石、陶成章等都曾是留日学生。1910年前后在日本的一万多名中国留学生中,大多数都志在变革救国。

日本可以说是中国的革命派和激进立宪派共同的大本营。宫崎滔天、平山周、梅屋庄吉、萱野长知等人都是孙中山和黄兴多年的好友及金主。萱野长知在武昌起义之后亲自陪同黄兴前往汉口,并担任民军参谋;而北辉次郎(北一辉)则以日本记者的身份协助宋教仁在武昌工作。

武昌起义爆发后,另有多名日本义士赶到武汉,亲自加入前线作战,其中石间德次郎于1911年11月16日在反攻汉口的战役中牺牲,金子新太郎11月26日在汉阳前线中弹身亡。在汉阳形势危急时,另有来自香港和南洋的华侨马超俊、马伯麟和凌定邦等七十余人组成华侨敢死队,从上海赶到武汉参加民军作战。华侨敢死队坚守汉阳兵工厂,最后撤至武昌时只剩二十余人。

整体来说,清朝的终结可以说是皇室自己挖坑,革命派点火,立宪派相助,各方助势。皇室自己挖坑是指摄政王执政水平太低,没有实力却强行揽权,导致立宪派集体倒戈。革命派点火主要是指发动起义,其后火势的蔓延和扩大,则是立宪派功劳最大。

武昌起义之时,革命党人是少数,国人多是立宪派,包括大多数大清国官员。然而只几个月之后,全国人民都变成了革命党,令人感叹不已。实话实说,清朝的最后几年并不像历代王朝末年那样民不聊生,正相反,清末新政其实是颇有成效的。武昌和汉口更是富庶之地,有钱有枪,民军才得以迅速扩编。

火要烧起来,点火至关重要。革命派的决定性作用是不容置疑的。从1896年开始,革命党先后组织了十来次武装起义。这些起义规模甚小,且多在镇南关、钦州、惠州等边缘地区,没有泛起什么水花。1911年4月的第三次广州起义(黄花岗起义)规模较大,可惜策划和指挥失误,亦被快速镇压,同盟会骨干百余人被杀。黄花岗起义是辛亥革命的前奏,其时各省革命党已遍地开花,只待武昌一声枪响。

叙述到此为止,以下简单点评。

在本质上,辛亥革命是一场大型军事政变。换句话说,这是一次暴力型改朝换代。

武昌起义是一次地方军事政变。它驱逐了前朝官员,建立了共和性质的地方政府(鄂军都督府)。其他省区纷纷响应,形成了全国性大起义。地方独立倒逼中央。众叛亲离之下,大清国皇帝被迫逊位。中华民国由此诞生。

虽然属于暴力型,但辛亥革命的暴力强度不大,整体较为温和。从1911年10月武昌起义到1912年2月皇帝逊位,前后仅四个月,没有出现全国性混战,局部战争也仅有武汉和南京两地规模较大,但持续时间都不长。双方很快开始和谈。从某种程度来说,中华民国不是打出来的,而是谈出来的。

这场政变并不是换一个人当皇帝,而是一次全新的政治制度转型。它终结了沿袭三千多年的世袭帝制,让中国进入了以民主选举为标志的共和国时代。一页翻过三千年,这是自有文字记载以来中国最重要的事件之一。

因为1899年的菲律宾第一共和国只存活了几个月,未获国际承认,所以学界一般以1912年的中华民国为亚洲首个共和国。此乃世界史重大事件之一,对其他国家推翻君主专制起到了示范和促进作用,推动了人类的民主进程。

大型帝国以较为温和的方式实现国家体制的重大转型,国土大致保持完整,权力基本和平移交,这在人类历史上从未出现过。十足称赞。

不少历史书都说辛亥革命是一场资产阶级民主革命,这个说法并不准确。清朝末年的中国还是一个农业社会,没有多少现代工厂,也没有多少资本家,尤其是民营资本家。孙中山、袁世凯、黎元洪、黄兴等人都是政治人物而不是实业界人士。

革命派首领孙中山自1905年起开始倡导三民主义,即民族、民主和民生。民生有待长期努力,所以辛亥革命可称之为民族主义和民主主义双重革命,或称两民主义暴动。

所谓民族主义,就是要推翻满族政权(大清国),重新建立汉族政权。所谓民主主义,就是新政权必须以民为主,从君权神授变成人民自治。自治的方法就是建立宪政共和国。

中华民国是一个以宪法为纲的选举制共和国。当然,这个选举缺点很多。临时大总统是各省督军选出来的,理论上可以说是军人寡头政治,和人民没有什么关系,选民的代表性还不如古希腊。兵荒马乱之时没有代议制或全民普选的条件,这是可以理解的。

革命党的主要诉求是建立一个汉族人的共和国。但以当时的世界局势,君主立宪是主流。欧洲只有法国和葡萄牙是共和制,其他国家多为君主立宪,包括英国、德国和奥匈帝国。

共和制就是民主立宪,它和君主立宪很难说谁更先进。一个国家应该选择适合国情的政治制度,美国和英国都可借鉴。中国的千年君主制显然和英国更为接近。中国长期以来缺乏宗教信仰,保留皇室可以作为一个心理安慰。皇帝虽无实权,但在政坛无序变幻之时能作为一个最后的稳定器。皇室以后退居深宫,这个稳定器也花不了多少钱。

虚君立宪最后没有成功,除了革命派死不让步之外,根本原因还在大清帝国本身。这是一个少数民族政权。我并不是说皇帝不能是少数民族。以现代民族平等的原则,国家元首可以来自任何一个民族。各族分享权力,完全可以满族坐龙椅、汉族掌实权。但是当年清军入关屠城无数,罪孽太深。在其后两百多年的统治中,满清政府又长期实行民族歧视政策,欺压汉族和其他民族。凡实行民族歧视政策的政权都不具有正当性。

当然,大清国自太平天国运动之后,曾国藩、李鸿章和袁世凯等汉族实权派轮番登场,民族歧视的情况渐有改善。1902年,满汉通婚禁令被废止。武昌起义之后,剩下的民族歧视政策被迅速废除。1911年11月,皇族内阁被解散,袁世凯的新内阁十一人,仅理藩大臣达寿一人为满族,朝廷大权尽归汉族官员集团。紧接着在1911年12月,剃发令被废止,国人可自行剪辫。

大清国最后拼命努力,放弃皇权,放弃满族特权,力图保住名义上的朝廷。袁世凯说得没错,在南北和谈之际,革命党没有必要死抱着“驱逐鞑虏”的口号不放,满汉歧视已经不是问题。

国家分裂是当时的重大问题之一。受武昌起义和各省独立的影响,蒙古也欲独立,西藏在英国的支持下驱逐了大清国军队,俄国对新疆虎视眈眈,满洲则是日本的势力范围。但很多革命党人对此并无紧迫之感。武昌起义的铁血十八星旗只代表中原十八省,他们筹划的共和国并不包括西藏、新疆和外蒙古等地。这些地区在康熙和乾隆时期才正式并入大清版图,在此之前它们并不隶属于中原王朝(元朝除外,因为更糟糕的民族歧视,其本身也不具有正当性)。

革命党要推翻大清国,这些地区是否也应该并入新的共和国,各派观点不同。革命派大佬章太炎曾坚持信奉儒家文化的地区才算中国。按此观点,西藏、新疆和蒙古显然应该除外。

革命党首领孙中山对包括满洲在内的边疆地区的去留也并不坚决。1912年1月,鉴于袁世凯依然不放弃君主立宪,孙中山曾以租借东北三省为条件,试图换取日本的支持,组织北伐,打垮袁世凯和清政府。但日本政府意见分歧,最后未予同意,孙中山只得作罢。

此事原载于藤井升三《辛亥革命时期有关孙文的资料 -

森恪关于满洲问题的书信》。我只叙述事实,至于租借满洲是否恰当,以及边疆地区是否有权独立,这里不做评判。建立国家的目的是为了人民能生活得更好,但国家并不是越大越好,大一统给人民带来的灾难可能更多,短命的秦朝和隋朝都是明证。

清帝退位三天之后,1912年2月15日,孙中山率南京临时政府官员前往明孝陵,祭奠明太祖朱元璋。此举用意很明显,他要昭告天下,中国又恢复了汉人的统治。但要注意,明朝的疆域并不包含新疆、西藏、外蒙古和辽宁之外的东北地区。

中华民国之所以能完整继承大清国的边疆地区,清帝退位诏书有一句话至关重要,即

“合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土为一大中华民国。”这句话意思是,我大清国现在把新疆、蒙古、西藏和满洲等地区连同中原十八省一起移交。大清皇室直到最后一刻依然关心国家的未来,它倡导民族团结是真心的,这一点强过很多老牌革命党人。

孙中山拟定的同盟会纲领是“驱逐鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”,这和明太祖朱元璋1367年北伐时发表的《奉天讨元北伐檄文》颇为相似,其文是“驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民”。

这类纲领在明朝可以理解(其领土并不包括后来清朝的那些边疆地区),但在清末民初就很有问题,它具有明显的民族歧视意味,即国家必须由汉人统治。革命党人在民族和领土问题上陷入了两难。如果要求边疆地区留在中华民国,则必须倡导民族平等。不然的话,如果汉族人可以驱逐鞑虏,其他民族也一样可以。在中原,满人是鞑虏;在新疆和西藏,汉人就是鞑虏。

按照袁世凯的观点,边疆地区效忠的是大清国皇帝。如果保留皇帝,实行君主立宪,人民一样能掌握实权,还能避免国家分裂,问题都迎刃而解了。

同盟会驱逐鞑虏的纲领在辛亥革命初期不但造成了思想上的分歧,还导致了现实的屠杀。陕西西安和湖北荆州都出现了较大规模的排满事件,数千满族居民被杀。武昌部分地区也有类似事件发生,后被鄂军都督府明令禁止。

冤有头债有主,你不能因为一个人的祖上(比如他太爷爷)曾犯过罪就杀了这个人。对于满清入关屠杀汉人之类的历史旧账,正确的做法应该是牢记教训、忘记仇恨,否则杀戮将世代延续,永无停息。这是一个简单的道理。所以,同盟会驱逐鞑虏的纲领虽未废除,但随着南北和谈的进展,革命派也开始调整政纲,做出妥协。

随着中华民国宣告成立,国内各派最后均赞同民族平等。中华民国的国旗为五色旗,意为满、汉、蒙、回、藏五族共和。1912年2月,袁世凯当选中华民国临时大总统后,定此旗为国旗并照会各国公使。

五色旗原为赵凤昌所设计,

1912年1月南京临时参议院通过了此国旗议案,但被临时大总统孙中山否决。孙中山中意的国旗是青天白日满地红,由同盟会会旗扩展而来。孙中山以党治国的理念由来已久。

辛亥革命主要是三方博弈,革命派、立宪派和大清国皇室。此外,各地帮会和商团,以及英美日等外国势力亦有贡献。辛亥革命的和平结果和中华民国的梦幻开局是多方妥协之硕果,展现了各方高度的政治智慧。

死人是不会说话的。辛亥革命和论文和书籍汗牛充栋,但很少有提到大清皇室的贡献。其实妥协和让步最大的是大清国皇室,它让出了自己的天下。虽众叛亲离,但大清皇室并非山穷水尽。当时北方有五省尚未独立,而南方的民军即便联合起来也没有北伐的实力。退一步讲,即便山穷水尽,满清皇室也能撤到东北老家,死保大清国号。清帝一日不退位,则中国一日不安宁。在日本人的支持下,它还可能再次入关,搅乱政局。

隆裕皇太后识大体顾大局,将国家利益置于家族利益之上,以国人的生命财产为重,最后下诏逊位,和平交权,非常难得。满清入关之时虽屠城无数,但这个最后的善举十足称赞。放下屠刀,立地成佛,善莫大焉。

要正确理解辛亥革命,宪法分析是关键。前文说过,共和制就是民主立宪,朝廷则坚持君主立宪。下面重点分析一下辛亥革命前后的五部宪法(或宪法性质的文件)。

从1911年10月武昌起义开始,五个月之内各种宪政法规如雨后春笋,从君主万世一系到一切权力归人民,变化之快令人眼花缭乱,极富戏剧性,有的条款在世界宪政史上都具有开创性。可以说,中国宪政史出道即巅峰。

革命派也可称为民主立宪派,它和君主立宪派在本质上并无不同,都是要以宪法为基础,还政于民,唯一的区别是是否保留一个名义上的君主。请注意名义上这个词。君主立宪有实君立宪和虚君立宪两种,前者皇帝依然掌握大权,和传统君主制没有本质区别,只是将君主特权法律化;而后者则是真正的君主立宪,皇帝只是名义上的元首,实权掌握在总理和议会手中。大家都是要立宪,但理念各不相同,导致了截然不同的宪法。

这五部宪法文件如下:

一,《钦定宪法大纲》,1908年8月

二,《政纲十二条》,1911年10月

三,《宪法重大信条十九条》, 1911年11月

四,《中华民国鄂州临时约法》,1911年11月

五,《中华民国临时约法》,1912年3月

《钦定宪法大纲》是中国第一部宪法,颁布于1908年8月,得慈禧太后批准(见本章附录一)。中国由此正式走上了宪政之路。《钦定宪法大纲》规定臣民有财产、言论、集会和结社等自由,这是开创性的。但此法没有一条限制皇权的条款,其前十四条都是各项皇室特权,“皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴”;国会制订的法律,非皇帝批准不得生效;皇帝统帅陆海军,并拥有最高司法权。大清国皇帝的权力远超日本天皇。这是典型的实君立宪。

制定这种宪法,名为改革,实为揽权。革命派讥讽其为“万年皇权法”,毫无诚意。除了满族太子党和铁杆保皇党,大多数立宪派人士对这部宪法都相当失望,很多海外的激进立宪派以及国内的汉族官员转而开始理解和同情革命党。后来的辛亥革命从总体来看,是革命党点火,立宪派响应,双方联手做掉了大清国。可以说,《钦定宪法大纲》是一次失败的立宪,它埋下了大清国覆灭的种子。

《政纲十二条》发表于1911年10月30日,源于滦州兵谏。它发生在武昌起义之后二十天,是由驻直隶滦州的大清国军人发起的一场军事政变,主事者为张绍曾、蓝天蔚和吴禄贞等高级军官。他们在政治上属于激进立宪派。此电类似最后通牒,它敦请限制皇权,在三个月内召开国会,并由国会掌握实权,实行真正的君主立宪,否则兵戎相见。

这十二条(见本章附录二)看起来是不错的虚君立宪样本,但其最后一条要注意,其原文是,“关于现时规定宪法、国会选举法及解决国家问题,军人有参议之权。”这一条是明显的军人干政。在现代民主国家,不管是君主立宪的还是共和制的,军人不参与政治(军队国家化)是基本原则之一。军人干政对内容易形成军人独裁政府,对外容易走向军国主义。两次世界大战之间的日本就是典型案例,最后国破家亡。

《宪法重大信条十九条》(简称十九信条,见本章附录三)颁布于1911年11月3日,也就是滦州兵谏四天之后。大清国立宪拖拖拉拉,数年不成,但这次在兵谏逼迫之下,朝廷行动之迅速,令人侧目。十九信条规定皇权以宪法为限,皇室经费需经国会批准,重大决策权都归国会,包括调动军队。1908年的《钦定宪法大纲》被实际废止。这是真正的虚君立宪。如果按此执行,中国的政治制度将与英国类似。

俗话说放下屠刀,立地成佛,虽然大清国两百多年干过的坏事数不清,但这最后关头的悔改值得赞扬。如果按此执行,中国的政治前景也可能不错,因为皇帝只是个吉祥物,大权将归人民(国会)。以袁世凯为代表的立宪派就持此观点。但是以孙中山为首的革命派坚决不同意。十九信条最终昙花一现。

《中华民国鄂州临时约法》,简称鄂州约法。这是1911年11月9日由湖北都督黎元洪颁布的中国第一部共和制宪法。鄂是湖北的简称。武昌起义之后,一直到中华民国临时政府成立之前,鄂军都督府实际代行了(南方)中央政府之职,所以鄂州约法具有示范全国之意义。该法共七章六十条(见本章附录四),其中第二十二条原文如下:

“都督由人民公举,任期三年,续举时得连任;但连任以一次为限。”

这一条相当让我吃惊。第一,所谓人民公举,意思是全民普选,这一点放到今天也是极为先进的。第二,最高行政首脑任期三年,并只能连任一次。这是世界大国首次以法律明文限制首脑的连任次数。

那时美国总统也一般只连任两次,但那只是由开国元勋华盛顿总统延续下来的政治惯例,当时的美国宪法并没有限制总统连任。此惯例后来被罗斯福(Franklin

Roosevelt)打破,从1933年到1945年他连任四届美国总统,最后死在任期内,成了实际上的终身总统。

罗斯福死后,美国国会迅速启动了修宪程序,并于1952年通过了第二十二宪法修正案,规定任何人被选为总统不得超过两次(No person

shall be elected to the office of the President more than twice)。

从以上事实可以看出,以法律明文限制政府首脑的连任次数,中国比美国早了四十一年。中国始于1911年,而美国始于1952年。

当然,鄂州约法并非人类首次限制首脑连任次数。1863年的哥伦比亚宪法限制总统任期为两年且不得连任,更为激进。但鄂州约法是世界大国中首次出现首脑连任次数限制,意义非凡。

限制连任是近代民主制度的核心之一,现在大多数国家对此都以最高法律的形式予以确定。这个限制也比较容易执行。相比之下,选举容易作弊而又很难有效监督,此难题人类至今尚未解决。通过选举作弊,一个人很容易连选连任,成为终生总统,和皇帝区别不大。而只要有明文规定的任期限制和连任次数限制,任何人都无法终生执政,除非修改宪法。

鄂州约法虽然由黎元洪签署发布,但学界一般认为,该法实际出自宋教仁和汤化龙之手,并由宋教仁最后定稿。这两人是校友,都曾就读于日本法政大学,是中国最早的宪法学专家,只不过宋教仁是革命派,而汤化龙是立宪派。此二人最后在武昌合流。

宋教仁,笔名渔父,1882年生于湖南桃源,和黄兴同为华兴会创始人,大清国著名反贼之一。宋教仁自1905年起就是同盟会的法律负责人。因长期从事反政府活动,他多次被朝廷通缉。武昌起义爆发当天他还在日本,得信之后他毅然决定回国。在日本友人的掩护下他昼伏夜出,终于在十月底到达武汉。宋教仁随后实际负责了湖北临时政府法律部的工作,其中最重要的成果就是这部鄂州约法。当时北洋军正猛攻汉阳,武昌岌岌可危。在兵荒马乱之中,宋教仁只花了十天就主持起草了一部完整的宪法,堪称政治天才。

鄂州约法在全球宪政史上具有重要意义,其第二十二条为世界大国中首次以成文法律的形式限制政府首脑的连任次数,体现了当时中国革命者对个人独裁的高度警觉,也为后来各国宪政制度的建设提供了借鉴。

《中华民国临时约法》(以下称临时约法,全文共七章五十六条,见本章附录五),1912年3月由南京临时参议院通过,为中国第二部共和制宪法。在人民的基本权利方面,临时约法与鄂州约法相仿,但在政府的产生和运作方式上,两者有很大区别。

鄂州约法规定都督由“全民公举”,而临时约法规定总统由参议院选举。至于参议院的组成,临时约法规定每省选派参议员五人,具体怎么选由各省自定,实际多为各省都督指定。这是军阀治国的前奏。

临时约法相比鄂州约法,其主要内容还有一增一减,即增加国务总理一职,去除总统任期和连任限制。

临时约法由孙中山主持。增加总理一职,一般认为这是孙中山针对袁世凯来的,意在制约其权力。制约权力是好的,但宪法是国家之根本,理当着眼于长远,不应因人设法。

临时约法规定总理及各部总长于临时大总统“公布法律及发布命令时,须副署之”。但如果总理不副署,总统的命令是否依然有效?这一条语焉不详,造成了后来的府院之争,即总统府和国务院争权。

孙中山本人为临时大总统之时,制度效仿美国,他直接指挥各部总长,行政还是相当有效的。现在塞进来一个总理,有点类似法国体制。但法国的总理是由总统任命,实权有限。“副署之”这三个字实际上赋予了总理相当的权力。这种体制既不像美国也不像法国,既非总统制,也非双首脑制,更非责任内阁制,制度和权限模糊不清。某种程度来说,临时约法是后来民国政坛混乱的一个重要因素。

宋教仁主持起草的鄂州约法,都督任期三年且只能连任一次是专门的一条,凸显重要。但孙中山支持的临时约法对大总统既没有任期限制也没有连任限制,为后来的终身大总统打开了方便之门。

任何人不得终身执政是近现代民主制度的核心之一。从这个角度来说,孙中山虽然被称为民主的先行者,但他并没有领悟到民主制度的精髓,缺乏对独裁政治的基本警惕。中国后来长期的实际独裁统治(包括个人独裁和党派独裁),孙中山有很大的责任。

尾声。据《顾维钧回忆录》,1912年秋的一天,袁世凯问总统府英文秘书顾维钧,到底什么是共和。顾维钧答,“共和的意思是公众的国家或民有的国家,它源自很久以前的古罗马,罗马公民很重视他们的公民权利和选举产生的立法机关。”袁又问,“中国老百姓怎能明白这些道理?她们打扫屋子,把垃圾堆到大街上,她们只关心自己屋子的清洁,大街上脏不脏则不管。”顾维钧答,“那是由于她们无知。但是,即便人民缺乏教育,他们也一样爱好自由,只是他们不知道如何去获得自由,那就应由政府制订法律、制度来推动民主的发展。”袁问,“那需要多长时间,几个世纪吗?”顾维钧答:“时间是需要的,不过我想用不了那么久。”

共和,英文republic,这个词源自拉丁语res publica,意思是公共事务(public

affairs)。在政治学上,共和指的是一种国家管理体制,意思是全民管理,或称人民自治。从这个角度来说,共和包含民主之意,因为简单说来,民主就是人民自己做主。

神权制、君主制与共和制是完全不同的国家体制。神权制是宗教领袖做主,君权制是皇帝或国王做主,理论上来说,所有的人都是臣民或皇帝的奴才。神权制或君权制,其统治权来自上天或者神,所谓的君权神授。而共和制,或称民主制,国家的统治权来自人民授权。

在作为国家名的时候,民国和共和国是一个意思。比如大韩民国,Republic of

Korea,意思是朝鲜共和国。再比如中华民国,Republic of

China,意思是中国共和国。后来的中华人民共和国(People’s Republic of China,PRC),人民这个词略显画蛇添足,因为共和国按定义必须是人民之国。而北朝鲜的国名“朝鲜民主主义人民共和国”,Democratic

People's Republic of Korea(DPRC),共和前面了加两个词,画蛇添了两个足,又人民又民主还共和。

人类很聪明,还发明了各种混合体制,比如君主立宪。国家还是君主世袭,人民还是臣民,但在虚君立宪的国家,皇帝或国王只是个吉祥物,没有实权,国家的治理权在人民(议会)之手。当代的日本和英国都是这种体制。这就是挂狗头卖羊肉。这种国家体制与共和制在本质上是相同的,只是多了一个吉祥物。

辛亥革命在南北议和之时(1911年12月),大清皇室已发表《宪法重大信条十九条》,放弃实权,成了吉祥物。南北议和,革命派和立宪派争的就是是否保留这个吉祥物。至于关键的问题,即国家治理权属于人民,双方并没有争议。

如果我们站在上帝视角,以中华民国后来的乱象来看,保留这个吉祥物可能还好些。但满清入关之时作恶太多,大清王朝后来又长期实行民族歧视政策,导致它缺乏统治的正当性,因为人人平等(民族平等)是近现代政治的基本原则之一。虽然大清皇室最后改倡民族平等,但为时已晚。

辛亥革命之时,共和国在全球还是少数,但从君主制转向民主制已渐成潮流,包括实行君主立宪或直接建立共和国。英国是君主立宪为先,随后美国独立,成为共和国。法国革命折腾了大半个世纪,几经复辟,最终也转向共和。时至今日,全球两百来个国家,挂着共和国名字的已超过一百六十个,其他的多为虚君立宪,君王有实权的只剩最后几个。

是不是挂着共和国的名字,国家的权力就真的为人民所掌握呢?答案当然不是。本书前文说过,君主制有三大特征:第一,帝王拥有最高权威;第二,帝王终生执政;第三,继承人由帝王指定,通常是其长子。简言之,国家权力由一个家族垄断并世袭。

与君主制争锋相对,民主制(包括共和制及虚君立宪的内阁制)的三大特点是:第一,任何人不得拥有绝对权威(实行分权制约);第二,实行任期限制和连任限制,禁止任何人终生执政;第三,实行选举制,禁止指定继承人。凭借这三点,居民就可以定期并且和平地更换政府(管理者)。

我们在讨论国家和政府这些政治概念的时候,有两个重要假设,第一是人性本恶。如果人性本善,人人都为别人着想,那就不需要政府,也不需要国家。第二是人人平等。若人性本恶,人人平等,则政府(管理者)一定会作恶。民主制的三大特点代表着人民对政府的不完全授权,即授予政府管理权,但分权制约,并定期换人。在所有的制约手段中,换人最为有效。换句话说,我不再相信你。

一个挂着共和国名字的国家,如果其首脑是终身执政,乃至由一个家族或一个团体永远执政,那它在本质上依然是君主制。这种共和国乃是挂羊头卖狗肉。

人类政治制度从君主制转向民主制,是通过数千年血的教训得来的。各种斗争,各种起义,换了无数的国王皇帝,依然没用,人民依然被蹂躏。人性本恶,凡属君王,必定作恶。或更准确地说,凡属统治者,必定作恶。所以,必须定期换人,谢绝任何人或任何团体长期执政。这才是共和的精髓。

袁世凯不明白什么是共和,顾维钧则强调公平选举和国会立法,这都是外表而非本质。共和国是人民之国,人民的权力和自由至高无上,它通过定期选举和权力制衡来实现。选举表面上是选人(议员或总统),但根本目的是要换人。如果总统是终身的,选举就没有意义。从这个角度来说,共和制度的核心是定期换人,人民不再相信皇帝,也不再相信任何政客或政治团体。

鄂州约法的起草人宋教仁和汤化龙是辛亥革命时期极少数真正理解共和的人。鄂州约法明文限定了政府首脑只能连任一次,到期必须走人。而孙中山主导的临时约法,却把这个关键条款取消了。孙中山后来还强调,因国人素质太低,不能理解共和,所以国家必须先由他(的党)实行训政,这就是所谓的军政、训政和宪政三阶段论。训政要训多久,谁也不知道。这与袁世凯的百年论如出一辙。此二人对共和的谬解,实属伯仲之间。

所谓训政,就是独裁。以中华民国后来的情况来看,直到蒋介石和蒋经国父子去世之后,李登辉于1991年终止了所谓的“动员戡乱时期”,训政才算正式结束。以中国大陆来看,情况更糟糕。毛泽东是当仁不让地执政到死,其独裁程度比蒋介石更甚。这是后话。

革命是为了不再革命,让流血不再发生,人民能过上安定和幸福的生活。实行共和或者君主立宪,这些都只是手段。革命的根本目的是要让权力重归人民,这需要一套行之有效的制度和法律,议会定期选举,总统定期换人,消除一切形式的独裁统治,包括个人独裁、家族独裁或党派独裁。辛亥革命最后虽然制订了临时约法,但这个约法缺陷重重,缺乏对独裁的基本制约。从这个意义上来说,辛亥革命并没有成功。

从1911年10月武昌起义到1912年2月清帝退位,中国政局天翻地覆,出现了一些极为先进的理论和实践,包括武昌民军提出的全民普选、限制政府首脑连任,也包括大清国政府在最后四个月实行的民族平权、开放党禁、赦免全部政治犯等措施。辛亥年的这些理论和实践堪称梦幻,有的直到今天也做不到,让人感叹不已。

清末参与革命的新军士兵多系穷困的科举生、城市失业者、小手工业者和贫苦农民,但武昌起义和历史上的农民起义在本质上完全不同。数千年来农民起义多为饥民揭竿而起,而辛亥革命的主导者是革命党人,他们多数都在中产以上,近半数有留学日本的背景,家里非富即贵。他们因政见不同,拔剑而起,为理想和信念而战。黄花岗起义七十二烈士之一的林觉民乃是典型之一,他在战前留下绝笔《与妻书》,不惜牺牲生命和家庭,“为天下人谋永福”。舍生取义,令人敬佩。

遗憾的是,除了宋教仁和汤化龙等少数精英分子,大多数人都没有正确理解共和的含义,包括当时国家的领导者孙中山和袁世凯。在大多数革命派看来,只要推翻皇帝,选出了总统和议会,改国号为中华民国,革命即告成功。他们要一锤定音,“为天下人谋永福”。遗憾的是,旧的独裁者(皇帝)被赶走了,新的独裁者又接踵而至。辛亥英烈以命相搏的理想,并未真正实现。没有永远的幸福,只有永远的奋斗。权力的腐蚀力和诱惑力极大,企图复辟者众,即便限制连任的条款写进了宪法,依然会有人企图修改之,永续连任之。

革命尚未成功,诸君仍需努力。

老杨,20250523

关注老杨

杨飞作品集:999kg.com

微信:laoyang2063

微信公众号:老杨书吧

新浪微博@长沙杨飞

推特Twitter@feiyang17

脸书Facebook@长沙杨飞